《应有格物致知的精神》

作者/佚名 日期/2009-04-21 浏览/1824

教材分析:

本文是丁肇中一个报告中的一个部分,是一篇漫谈式的议论文。作者针对中国学生的实际情况,结合传统的中国教育状况。分析了实验精神在科学上的重要性,并联系现实和自己的学习经验,提出论点:我们应该有真正的格物致知精神,即需要培养实验的精神,不管研究自然科学、人文科学还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。本文主要运用举例子、讲道理的论证方法,说理透彻,语言朴实。

学情分析:

引导学生熟读课文,把握文章的思想内容和篇章结构。注意提醒学生,一定要联系自己的学习实际阅读课文。可以组织学生进行一些讨论。

这篇文章包含了丁肇中先生对于自然科学的认识,对于中国传统教育的反思,以及对于中国教育更新理念、顺应国际潮流的企盼。应引导学生在这几方面获得启示,受到教益。

教学目标:

1、了解“格物致知”的真正含义及其对于学习科学知识的重要性,从整体上把握文章内容。

2、理解本文从正反两方面运用摆事实和讲道理相结合的论证方法。

3、结合自身学习实际,积极争取做一名注重实践、有开拓精神的人。

教学理念:

1、采用文献法。要求学生课前收集相关资料,如丁肇中小传、科学史上证明实验精神的例子等,既开阔眼界,又能提高主动探究的积极性。

2、讨论法。通过小组讨论,互动交流,相互质疑,共同探讨。

3、分析归纳法。 指导学生自读本文,通过把握各段大意,理清行文思路,归纳课文的中心论点。

教学重点、难点

重点1、理解作者观点,整体把握课文内容。

2、学习“摆事实、讲道理”的论证方法。

难点:

掌握本文的论证方法,正确理解“格物致知”的真正含义。

教学时数:

2课时。

教学过程

第一课时

一、导入新课

有人说中国的孩子“高分低能”“会读书不会研究”缺乏创新精神和实践动手能力。问题出在哪里呢?丁肇中教授的文章会给我们极大的启发。

二、作者简介。

丁肇中(1936— ),美籍华裔物理学家,祖籍山东日照。1976年获诺贝尔物理学奖。

丁肇中1936年1月27日出生在美国。由于当时中国的境况,他在美国是一个难民,不断地从一个地方逃向另一个地方,根本得不到任何正规教育。直到12岁,随全家迁往台湾,才进中学读书。他十分珍惜上学的机会,刻苦钻研,成绩很好。中学毕业后,他只身赴美读大学,1962年获得物理学博士学位。丁肇中选定实验物理作为他的主攻方向。1972年他主持实验去寻找新的重粒子。对于实验的艰巨性和复杂性,他这样比喻:“在雨季,一个像波士顿这样的城市,一分钟之内也许要降落下千千万粒雨滴,如果其中有一滴有着不同颜色,我们就必须找到那滴雨。”经过艰苦的努力,1974年11月12日,丁肇中向全世界宣布,他的小组发现了一种未曾预料的新的基本粒子丁粒子,推翻了过去认为世界只由三种夸克组的理论,为人类认识微观世界开辟了一个新的境界,被称为是“物理学的十一月革命”。

1977年秋,丁肇中访华并建议派遣中国物理学家参加他的实验小组工作。如今已有上百人去到他的身边。这些人员提高相当快,他非常满意,并寄予厚望。他在一篇自传性的文章特别推崇这样一首诗:

攻城不怕坚,攻书莫畏难。

科学有险阻,苦战能过关。

三、整体感知

1、朗读课文,积累词语。

(1)生字。

肇(zhào) 埋没(mò) 彷徨(páng huǎng)

(2)理解词义。

格物:推究事物的道理。格,探究、穷尽。

致知:致,推及;知,认识。就是使心中已知之“理”,推开拓展,使认识达到无所不知的极限。

彷徨:走来走去,犹豫不决,不知该往何处去。

修身:旧时指努力提高自己的品德修养。

清谈:本指魏晋间一些寸;大夫不务实际,空谈哲理。后世泛指一般不切实际的谈论。

诚意:使自己的意念真减,思想纯正,不欺骗自己。

正心:即心要端正。

齐家:即把自己的家族整顿好。

袖手旁观:比喻置于事外或不协助别人。

一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。 分页标题

2、速读课文,对课文进行圈点批注,找出标示论题的语句、表达作者观点的句子、承上启下的段落、各段的关键句等,并给课文划分段落层次。

本文论点:应有格物致知精神(课文标题)

全文分四部分:

第一部分(第1段):提出论题:中国学生应该怎样了解自然科学。

第二部分(2—5段):举例证明传统的中国教育的弊端是

并不重视真正的格物致知。第三部分(6—12段):理例结合,证明真正的格物致知是科学的实验精神。

第四部分(第13段):强调我们要培养实验精神的重要意义。

第二课时

一、研读课文,学习论证方法

1、精读课文,理解作者的观点。

(1)《大学》里“格物致知”的含义是什么?作者所说的真正的格物致知的意义是什么?

(2)传统的中国教育为中国教育不重视真正的“格”?传统的中国教育有什么弊端?

(3)为什么要提倡“格物致知”的精神?有何现实意义?

(4)判断一个人是否具备“格物致知”精神的关键是什么?

学生前后座四人一组讨论交流.然后各组选一名代表作总结发言。全班交流。

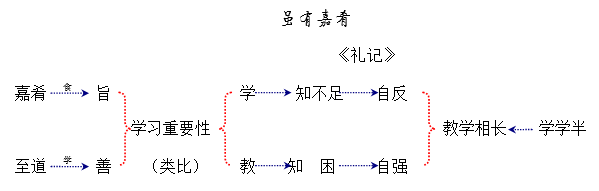

明确:(1)《大学》里“格物致知”的含义是:从探察物体而得到知识。

“格物致知”的真正意义有两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

(2)传统的中国教育不重视真正的“格”,是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

传统的中国教育“偏向于理论而轻视实验。偏向于抽象的思维而不愿动手”,缺乏对实践能力和创新精神的培养。

(3)为什么要提倡“格物致知”的精神?原因有以下三点:第一,这是由中国传统教育导致的中国学生的弱点决定的;第二,这是科学发展的历史和实验过程证明了的:第三,这是应付今天的世界环境必不可少的。

作者提倡真正的“格物致知”精神,即培养学生的实验精神,保留一个怀疑求真的态度,靠实践来发现事物的真相,这对于今天素质教育中要求培养学生的动手能力和实践能力有重要的指导意义。

(4)判断一个人是否具备“格物致知”的精神,关键看他是否有对事物客观的、有想象力的,有计划、积极的、主动的探索,也就是我们平日所说的“努力探索”的精神、“勇于实践”“大胆创新”的精神。不具备这些就不具备真正的“格物致知”的精神。

2、聚焦论证方法,重点学习“摆事实”“道理”相结合的说理方法。

提问:本文运用了哪几种说理方法?请结合课文内容作简单分析。

学生讨论,明确:(学生参见导练探究赏析1)

二、延伸拓展,开阔视野;联系实际,体验反思

1、提问:“新的知识只能通过实地实验而得到”,你能举一些例子来证明吗?

明确:(学生参见导练探究赏析3)

历史与现实证明现代学术的基础就是实验,

2、讨论:你具备真正的“格物致知”的精神吗?请结合自己的经历给大家讲一讲。

例如:生1:下雪了,我伸出双手,接过翩翩飞来的小雪花,在手指温柔的一握中,小雪花不见了,只见手心里泪珠点点,于是我知道雪融化后是水。

生2:我怀着好奇心,想知道钟表的工作原理,怎么办呢?我大胆卸下了钟表的零部件,按照图纸提示小心翼翼地安装好,结果表走得不准了,但我明白了钟表的工作原理,张翁失表,焉知非福?

……

教师总结:真正的格物致知精神就贯穿在我们日常学习、生活的方方面面,关键是看我们每个人头脑中究竟有无这种意识、观念。只有有了这种精神,我们的,生活才是多彩的,思维才是开阔的。江泽民主席曾说过,实现中华民族的伟大复兴就在于创新。我们只要立足于实际,努力探索,勇于实践,大胆创新,就一定能取得成功。

三、质疑问难,互动交流(结合导练综合性学习)

1、每人提交一个问题,前后座四人一组共同讨论解决,教师巡视各组,参与同学讨论。

2、每组将未解决的疑难问题交付教师,教师汇总归纳为1~5个探究主题,组织全班同学讨论解决,如有问题,可留待学生课余检索资料完成。 分页标题

示例:(1)中国传统教育与西方教育的差异。

(2)“格物致知”的真正意义就在儒家思想中被埋没了。今天,我们应该如何看待儒家思想?

(3)东西方学生素质能力比较。

(4)请用事例来证明研究人文科学也要重视实验精神。

3、教师作方法点拨:选择探究方向,确定主题,然后查询资料,并综合分析资料,初步得出结论,最后一起交流评价,并拟写研究小论文。

4、由学生自由选择探究主题,自愿组成探究学习小组,课余时间利用图书馆、阅览室、因特网等信息资源库作探究学习,并写成研究小论文,一周后进行成果交流与评比。

注意:①小组成员要分工合作;②忌全面深入,谈及一面即可。

四、课堂小结

本文思路清晰,说理充分,极雄辩地阐明了“格物致知”精神的重要性。学习它,不只增长了知识,而且大大开启了我们的思想之门。我们要有意识地培养这种精神,使自己成为一个努力探索、勇于实践、大胆创新的合格人才。

五、布置作业

以《怎样才能避免高分低能》为题,写一篇500字左右的读后感。

附:板书设计

应致 中国学生应该怎样了解自然科学。(1)

有知 传统的中国教育的弊端是并不重视真正的格

格精 物致知。(2—5)

物神 真正的格物致知是科学的实验精神。(6—12)

(论点) 强调我们要培养实验精神的重要意义。(13)